あなたはPPAって知ってますか?

多分PPAって聞いて最初に連想するのは。。。

PPA全く関係ないからね!∑( ゚Д゚ノ)ノ

でも、いきなり言われてもわからないですよね💦

ちょっと言い換えます💦

「太陽光設備を無料で設置して、電気代を安くしませんか?」

いきなり怪しさが満点になってきましたねw

無料で太陽光設備を設置するだけじゃなく、うちの会社の電気代を安くするなんて!そんな、うまい話あるわけない!

だから、事前にPPAについて知っておかないといけないのです!

この記事は、中小企業のインフラ担当者が、設置業者目線ではなく、実際に導入する立場だったら、どんな情報が必要なのかをまとめました。

(特典として、最後の方には、業者が言ってくれないデメリットについても話してます。)

実際に導入を検討するユーザーの視点は、これから導入を検討しようと考えている同じ立場の人だけじゃなく、サービスを提供する業者の方にとっても有益な情報になると思います。

専門用語も少なく、知識ゼロでも読み終わったら、知らない人に説明できる知識がつきます。

最後まで読んでいただくと、太陽光設備の導入を検討している方は、比較検討ができるようになり、太陽光とPPAについての知識が一段階アップします。

会社のインフラ設備担当の人は知っておかないといけない!太陽光設備をPPAで導入する為に必要な知識についてお話していきます。

PPA?太陽光?仕組みってなに?

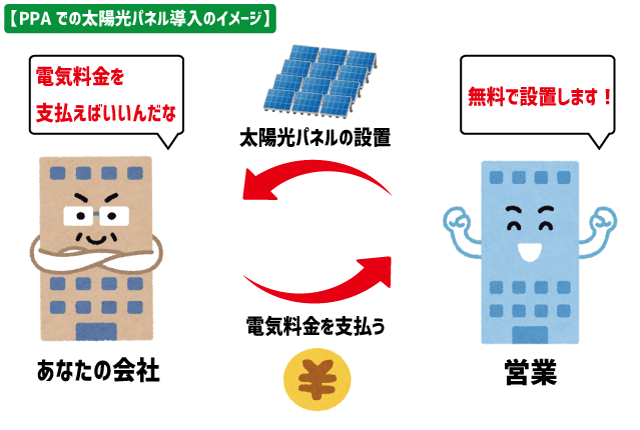

PPAを活用した太陽光設備導入のイメージ図

結論、あなたの会社の土地を利用し、無料でソーラーパネル設置して、電気を作り、あなたの会社に電気を売るというビジネスモデル(仕組み)です。

まず、PPAについて簡単に説明をしますね。

PPAとは、電気を利用者に売る電気事業者と発電事業者の間で結ぶ「電力販売契約」を指します。

PPAというものを、もっとわかりやすく言い換えると、発電した人と電気使う人が結ぶ契約の形態をPPAと言います。

太陽光は、あなたもご存知の通り、太陽の光を電気に変える仕組みです。

ぶっちゃけ、PPA(Power Purchase Agreement)という言葉の意味と、太陽光発電は関係ないありません。

ではなぜ、太陽光とPPAが関連してくるのか。

太陽光発電の営業でPPAという言葉が使われるのか。

PPAという契約の形態を、太陽光発電機器の設置事業に流用しているからです。

太陽光発電を設置し、電気を作って、企業に売る契約形態というビジネスモデルは、PPAモデルと呼ばれることが多いですが、知っている人は省略してPPAだけで話を進める人もいます。

また、業者がソーラーパネルの設置と、運用保守を全面的に行い、現地(オンサイト)で発電した電力を企業に売るタイプを「オンサイトPPAモデル」と呼びます。

日本では、太陽光発電システムを利用したオンサイトPPAを「太陽光発電のPPAモデル」「第三者所有モデル」「ソーラーPPA」「オンサイト発電サービス」などとも呼ばれていますが、業者が、「無料で導入からメンテナンスもこちらで行いますので、あなたの会社の屋上に太陽光発電機を設置して費用を軽減しませんか?」と営業してくる内容は、オンサイトPPAモデルの事業になります。

PPAモデルの大まかな仕組みについては、だいたい理解できたかと思いますが、まだ疑問点はありますよね?

設置業者は、どうやって儲けているのか!

「無料で、ソーラーパネルを置いたら、元を取れないんじゃないか?」って、思うかもしれません。

しかし、利益を得ることは容易にできます。

PPA事業者がどうやって儲けているのか

PPA事業者は詐欺じゃないの?

正直、知らないと騙されている感じがしますよね。

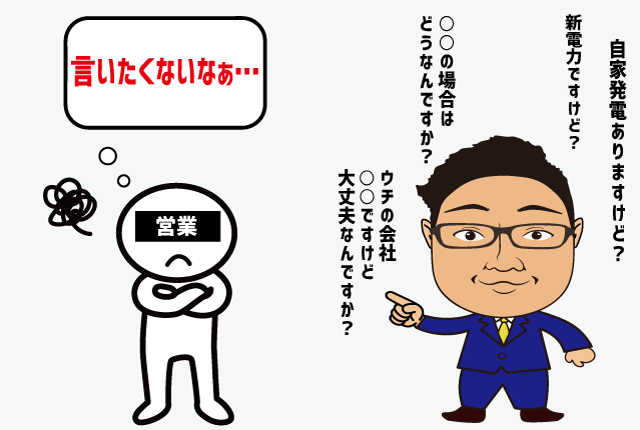

自分たちが、どう儲けているかどうかって、業者って言いたがらないんですよね。

内容的に、無料で設置もするし、電気料金も安くするなんて、こんなうまい話はないって思うのが普通です。

でも、安心して下さい!ちゃんと説明します!

結論、設置事業者は3つのポイントを使って、売り上げをあげています。

設置業者の売り上げの仕組み

- 補助金による導入費の削減

- 長期契約

- 電気料金

わかりやすく、1つずつ解説していきますね。

補助金による導入費の削減

1つ目は、補助金による導入費の削減についてです。

PPAモデルで太陽光発電機を設置した場合には、環境省から補助金が出ます。

- オンサイトPPAモデル等の新手法による再エネ・蓄電池導入を支援し、価格低減を図りつつ、地域の再エネ主力化を図る。

- 公共施設やその他の需要側設備等のエネルギー需要を遠隔制御することにより、変動制再エネ(太陽光、風力等)に対する地域の調整力向上を図る。

- デジタル分野の主要排出減であるデータセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化に向けた取組を促進する。

■ 事業形態 間接補助事業(補助率、定額、2/3※、1/2※、1/3)(※一部上限あり) /委託事業

環境省が、クリーンエネルギー(太陽光・風力など)の導入について支援している背景があり、設置業者が負担する金額の1/3~2/3を、国が補助してくれます。

例えば、導入する金額が100万円だったのであれば、33万円~66万円は、国が負担してくれる計算になります。

環境省の補助金を使用することにより、設置業者が工事業者に支払う金額は安くなります。

長期契約

2つ目は、長期契約についてです。

PPAモデルで太陽光発電機を設置する場合は、10年~20年の長期契約が条件になります。

あなたの会社の屋上を利用して、太陽光発電機を設置するオンサイトPPAモデルの場合ですと、契約期間中もメンテナンスを行ってくれる契約内容になっています。

太陽光発電機を運用するには、それ相応の土地の広さと一定数の期間がないと、まとまった金額を稼ぐことができません。

PPAでは、お客様であるあなたの会社の屋上に設置するため、営業してくる設置事業者側で土地を用意する必要ないし、長期間設置する契約さえ結んでしまえば、安定した収益を得られるメリットが設置事業者側にはあります。

後でお話しますが、長期契約にすることで、すこしでも長く、電気料金を請求することができるというメリットが設置業者側にあります。

流行りのAmazonプライムやhuluなどのサブスクに少し似てますね。

サブスクと違うのは、最初の契約の段階で、超長期契約を締結させてしまうというところですね。

長期契約を締結させることで、会社には安定的に収益が発生するので、銀行からの融資も受けやすくなります。

しかし、Amazonプライムやhuluのように気軽に辞めることが出来ないというのは、使うユーザーとしては、少し怖いところでもあります。

細かい契約内容は業者によって異なると思いますが、悪質な業者であれば、保守メンテナンスは行わない契約か、その都度料金が発生するプランを提供するケースもあるみたいなので、契約するときは注意が必要です。

悪質な業者ほど、「初期費用無料でやりますので、その代わりに長期契約させてください」って詳しく説明しない話を持ち掛けてくる可能性が高いです。

嘘は言ってないけど、恩着せがましい感じがするし、PPAモデルの事業自体について説明する気がない、理解が浅い営業が多いので注意して下さい。

電気料金

3つ目は、電気料金です。

PPAモデルの太陽光発電機を設置すると、太陽光で発電された電力を強制的に購入しなければいけません。

あなたの会社が支払っている電気料金単価とは、別に太陽光で発電された電気に対する支払いが発生します。

もちろん、太陽光で発電できる電力量はたかが知れていますので、足りない電力量の分は、既存の電気会社からの請求も、しっかり来ます。

長期的な契約を結ばされているので、長期的に設置業者に収益が発生します。

以上の3つの点を総合的に判断すると、「導入費は国からの補助が出て初期費の削減ができる」「長期契約しているので期間中は収益が発生し続ける」という設置業者側のメリットが見えてきます。

つまり、お金を稼げないどころか、設置事業者の不労所得に近い、長期的にお金を稼ぐことのできる仕組みを作り上げることが出来ます。

業者が、聞きなれない横文字を多用するので、よくわからない人もいると思いますが、PPAというビジネスモデルについてどこで収益を上げているのかを簡単に説明すると、こんな感じです。

では、PPAの仕組みついて説明しましたので、次は、PPAモデルで太陽光発電機を導入する企業側の視点に立ってメリットとデメリットを説明したいと思います。

導入する側のユーザー目線で解説!

PPAモデルでの太陽光導入する側のユーザー目線で解説!

一番重要なのは、私たち導入する側のユーザーにとって本当に有益な契約なのかどうかです。

では、どうやってPPAモデルの太陽光設備導入を検討するのか。

シンプルに、PPAモデルの太陽光設備導入のメリットとデメリットを知った上で、自社に当てはめて判断する方法が一番適切です。

導入する側としては、一見メリットしかないようにも見えますが、デメリットもあります。

会社の担当者としてコスト削減を本格的に行っていくためには、「会社にとってどれだけの利益をもたらせるのか」「会社に不利益を及ぼさない危ない契約ではないのか」という2つに重点を置きながら、検討していくことが必要です。

では、PPAモデルで太陽光を導入するメリットとデメリットについてお話していきます。

PPAモデルで太陽光を導入する3つのメリット

PPAモデルで太陽光発電機を設置するメリットは、大きく3つあります。

3つのメリット

- 初期費と維持費がかからない

- 電気代の一部を安くできる

- 契約期間が満了したら太陽光発電機が貰える

1つ1つ深堀して解説します。

初期費と維持費がかからない。

新規設備の設置による一番の障壁は、導入コストと維持コストです。

将来的に金額的メリットが出るとわかっていても、導入コストと維持コストが高いとなかなか踏み切ることができず、思いとどまってしまいます。

しかし、PPAモデルで太陽光発電機を設置すれば、初期費と契約期間中の維持費は発生しません。

太陽光設備は、一般住宅であれば、100万円~200万円ほどで済みますが、企業の会社ビル規模になってくると、5倍~10倍の導入コストはかかってしまいます。また、年に数回の保守メンテナンス費の維持コストも発生します。

設備の導入コストと維持コストを0円にできるのは、一番のメリットと言っても過言ではないでしょう。

電気代の一部を安くできる。

太陽光設備を導入すると、電気代の一部料金を安くできる可能性があります。

電力料金の単価12円(従量料金/kWh)以下の電気料金にしてくれることは可能でしょう。

なぜなら、電気料金の最安値単価は14円前後だからです。

もっと突っ込んで言えば、最安値単価14円の中には、消費者が負担している再エネ賦課金という電力会社が再生可能エネルギーを買い取る際の費用2.71円が含まれているからです。

太陽光から電力を直接供給できるのであれば、再エネ賦課金を支払う必要はなくなります。

| 電気料金単価 | 数式 | 再エネ賦課金 | 答え |

|---|---|---|---|

| 14円 | – | 2.71円 | =11.29円 |

もちろん、契約の内容によるので、必ず安くなるものではありません。

しかし、11円台でなければ足元見られてるって思った方がいいですよ。

本当は、もっと安くできるんですから。

ちなみに、再エネ賦課金というのは、再生可能エネルギー発電を普及・拡大させることを目的に、電力会社が再生可能エネルギーを買い取る際の費用を消費者が負担させているものです。

これだけ聞くと、「使ってないのに何で支払わされているの?」って思うかもしれませんが、再生エネルギーが多くなれば、日本全体のエネルギー自給率を上げることができるようになります。なので、再生エネルギーが多くなれば、燃料で発電している電気料金が燃料価格の変動によって上下する電気料金の不安定さを抑えることができるので、すべての電気利用者の為に

いきなり、電気料金が高くなったりするのは嫌でしょ?だから再生エネルギーの導入をみんなで支えよう!という制度です。

契約期間が満了したら太陽光発電機が貰える。

PPAモデルで、太陽光発電機を設置すると、契約期間が満了したら、設置した太陽光発電機を譲渡してもらえる契約内容になっていることがほとんどです。

契約期間が20年だったとして、20年を過ぎれば、太陽光発電機をタダでもらうことができます。

契約内容によりますが、契約期間が満了したら太陽光で発電した電気を購入しなくていいという内容になっているパターンもあり、いままで支払っていた分が、まるまる利益になります。

リース契約の場合は違いますが、譲渡型の契約になっている場合は、太陽光発電機を売ってしまっても問題ありません。

PPAモデルで太陽光を導入する3つのデメリット

当たり前ですが、デメリットを最初に考えておかないと、後で痛い目にあいます。

PPAモデルで、太陽光を導入するデメリットは大きく3つあります。

3つのデメリット

- 長期契約が必要になる。

- 太陽光パネルだけではすべての電力をまかなうことはできない。

- 契約期間が満了したらすべて自己処分。

メリットが大きく見えてしまって、デメリットを頭から離してしまう人にはならないように、しっかり確認しておきましょう。

長期契約が必要になる

PPAは、設備所有者と電力を継続購入する契約をすることになりますが、これは10年~20年にも及ぶ長期契約になります。

長期契約は、契約内容があなたの会社にとってメリットがある場合もありますが、何か不足の自体が起きた時には、足枷になってしまう恐れがあります。

太陽光設備だけで見た時には、初期費もメンテナンス費もかからないからよかったと思うかもしれません。

しかし、10年~20年先の未来を正確に予想できる人はいません。

建物の建て替えや改修工事を行うときはどうでしょうか?

キュービクルの故障があったらどうでしょうか?

会社が倒産してしまったらどうでしょうか?

契約期間中に太陽光設備を移動させなければいけない事象が発生した場合どうなるでしょうか。

おそらく、違約金や実績に応じた金額の支払いを余儀なくされるでしょう。

長期的に安定している企業であっても、突然イレギュラーな対応を迫られたときの対応を考えた上で、契約を結ぶことをオススメします。

太陽光パネルだけで電力をまかなうことはできない

太陽光パネルだけで、会社の電気すべてをフォローすることは不可能です。

広大な敷地を持っている大企業か超小規模の会社でもない限りありえないです。

会社の使用電力や太陽光パネルの設置数にもよりますが、全体の1割~2割の電気量しか発電できないのが普通です。

これは、太陽光パネルだけでは、根本的なコスト削減にはつながらないとも言い換えられます。

一見すると「デメリットではない!」と思うかもしれませんが、東京電力との交渉や新電力に切り替えた後に、導入を行わないと契約の縛りによって残りの8割~9割の電気料金を削減することが困難になります。

実際の電気料金単価が高いままだと、設置業者に足元みられますし、単価に目がくらんでも契約したはいいけど、実際は大した成果が見込めないという恐れがあります。

つまり、太陽光パネルだけでコストを削減しようとはせずに、電気料金を全体のコスト削減を行ってから、会社に一番メリットがある契約内容にすることが大切です。

「木を見て、森を見ない」ということはないようにして下さい。

契約期間が満了したらすべて自己処分

契約期間が満了したら、処分費は自費です。もちろん、メンテナンス費も自費です。

専門業者に、廃棄する時の金額とメンテンナンスのザックリな概算金額を聞いてみました。

ざっくりなので正確ではありませんが、だいたい廃棄するのに1枚1万円ぐらいかかります。

また、メンテナンス費は、1枚5,000円~1万円ぐらい年間でかかります。

つまり、100枚設置してあったら年間で50万円~100万円の維持費が発生します。

廃棄しようとしても、100枚なら100万円です。

せっかく自社の所有物になったとしても、メンテナンスをしなければ、太陽光で発電できる電力量も落ちてしまいます。

そのため、コスト削減額と照らし合わせてメンテナンス費が高ければ、導入している意味はなくなります。

また、処分するにしても事務的な手間、ただ廃棄すればいいだけではなく、電気系と接続されているので、プロの電気業者を呼ぶとなるとさらに費用はかかります。

なので、契約が満了する前までに、廃棄する際の処分費やメンテナンス費もコミコミでプラスにしておかなければ、コストの削減額が落ちてしまいますし、本当にただ土地を無償で貸しただけになってしまいますので、注意が必要です。

業者が言いたがらない!?PPAができないケース

業者が言いたがらない!?PPAができない5つのケース

メリットとデメリットを検討して、太陽光の設置を正式に依頼しようにも業者が設置できないケースがあります。

目先の利益だけを、追いかけているPPA業者だと、話してくれないんですよね💦

事前に把握しておかないと「よし!やろう!」と思っても結局できないということになってしまったら。。。

はい!時間の無駄ですよね。

時間の無駄にならない為にも、あなたの会社が設置できるかどうかを事前に状況確認ができていると最短ルートで判断することができます。

屋上に太陽光設備が設置できないパターンは大きく5つです。

屋上に太陽光が設置できないパターン

- 電気の使用量が少ないとダメ。

- 設置業者の電気単価が現状の電力会社より高い。

- 屋上が水漏れ頻発したり雑草が生い茂っている。

- 電力会社との契約書に「電気の使用量が減ってはいけません。」と記載されている。

- リフォームなしで築年数が20年以上。

PPAモデルは、あくまでビジネスですので、設置業者がメリットないと契約には至りません。

その最たる例が、上記の5つのパターンです。

最初に言ってよ!って思う内容も含まれています。

契約を取り付けるのが目的の業者や環境省の補助金の期限が迫っていて焦っている業者は必要な説明を省いてしまう傾向が強いです。

もし、あなたの会社に来た営業が説明をしなかったのであれば、ダメな営業かつダメな会社である可能性が高いので、別の業者を探した方がいいでしょう。

長期的な契約を結ぶ上で大切なのは信用です。

説明責任が果たせないようであれば、検討する時間すら必要ありません。

まとめ

太陽光設備でPPAの導入をするなら必須知識のまとめ

私個人の意見としては、PPAモデルでの太陽光設備を導入すること自体は、悪い話ではありません。

しかし、あなたの会社にメリットがある場合だけです。

あなたの会社の土地を利用し、無料でソーラーパネル設置して、電気を作り、あなたの会社に電気料金が安くなるのであれば、いち早く導入をしても良いと思います。

PPAで太陽光設備導入を導入するメリットはちゃんとあります。

PPAでの太陽光導入の3つのメリット

- 初期費と維持費がかからない

- 電気代の一部を安くできる

- 契約期間が満了したら太陽光発電機が貰える

だからと言って、リスクやデメリットに目をつぶって、とりあえず導入するというのは間違っていると思います。

PPAでの太陽光導入の3つのデメリット

- 長期契約が必要になる。

- 太陽光パネルだけではすべての電力をまかなうことはできない。

- 契約期間が満了したらすべて自己処分。

メリットとデメリットを天秤にかけるのは当たり前だとは思いますが、聞きなれない言葉で混乱して、確認しておかなければいけない部分が抜けていたら、後で痛い目を見ることになります。

太陽光という再生エネルギーを国が推進しているので、今後再生エネルギーが多くなっていくことは明白です。

再生エネルギーを推進すればするほど、再生エネルギー導入の手助けになっている再エネ賦課金も今後上昇してくることが予想されます。

日常的に支払っているコストを削減できれば、会社にとって大きなメリットになることは間違いないです。

少しでもコスト削減を行いたいのであれば、今の内から情報収集をしておくことをオススメします。

最後になりますが。。。

私は、中小企業のホームページ・インフラ担当です。

第一線で、働いているからこそわかる社内インフラ担当者やIT担当者のよくある疑問や悩みについて同じ目線でお話できます。

また、よく直面するトラブルについて、「自分はどのように解決したのか」とか「社員にどのように解決させたのか」など現場の方に寄り添って記事を書いています。

まだまだ、できることは少ない未熟者ですが、同じような疑問や悩みを持っている人の役に立つコンテンツを作成しています。

もし、記事に関して思うことがあれば、どんなことでもいいのでコメント欄に書いていただけると励みになります。

あと、Twitterのフォローもお願いします

最後まで、読んでいただいてありがとうございました。

Twitter:@Uriuri_writer

Follow @Uriuri_writer

コメント